前回は建築施工図の中で「躯体図」の種類がいくつかある、という話をしてみました。

具体的には「杭伏図」「基礎伏図」「床伏図」「見上図」です。

これらは工事の順番通りに並んでいるので、ここからは順番通りにもう少し詳しい説明をしていきましょう。

という訳で今回は「杭伏図」から。

■建物の土台

建物の土台をしっかりと作らなければ、その上にどれほど美しい建物を載せたとしても意味がない。

これはごく当たり前の話だと思いますが、いかがでしょうか。

土台が崩れ去ってしまうような建物では、人は安心して使うことが出来ませんから。

そんな訳で、建物の土台がいかに重要かというのは何となく分かると思います。

ただ、「土台をしっかりってどういうこと?」をもう少し深く考えてみると、よく分からなくなってくるはず。

私も全部分かってる訳じゃないので、ここは簡単に…

建物の重さに耐えうる土台であることがまずは重要ですよね。

建物は地面の上に建てるのが一般的ですが、場所によって地盤の状況は様々です。

たとえは非常に柔らかい地盤の上に巨大な建物を建てたとしたら、その重さで地盤の中に沈んでいってしまいますよね。

建物に比べて圧倒的に軽い我々が「柔らかい地盤」を実感する機会はあまりないかも知れませんが…

テーブルの上にコップを置いた場合は安定しますが、豆腐の上に置いた場合は倒れる、というような感覚です。

つまり、建物の土台をしっかりと作る為には、出来るだけ固い地盤の上に建物を建てる必要がある訳ですね。

ただし建物を建てたい場所が決まっている以上、固い地盤を選んで建てる訳にはいきません。

特に埋め立て地などは柔らかい地盤になっていますが、だからといってそこに建物を建てないのでは埋め立てた意味がないですから。

■そこで杭の出番

では、柔らかい地盤の上に建物を建てようとした場合にはどうすれば良いのか。

というあたりで、ようやく今回のメインである「杭」が出てきます。

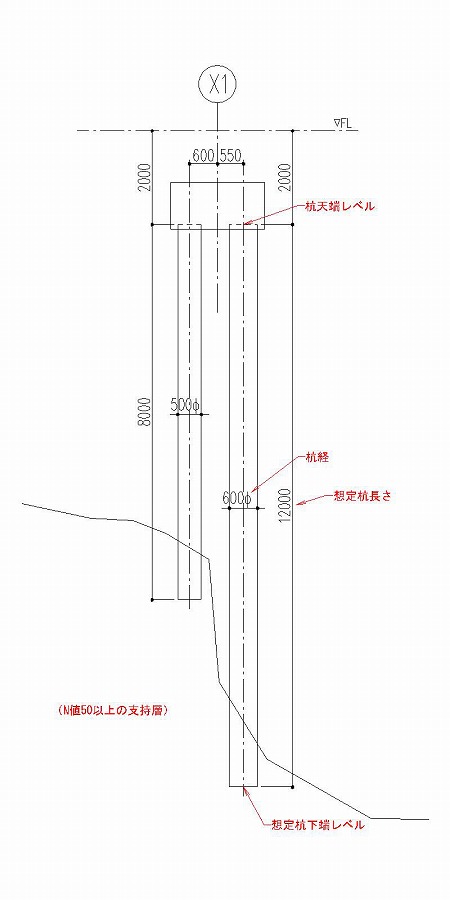

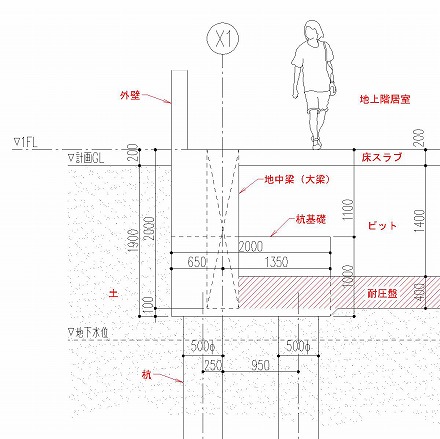

杭というのは多分皆がイメージしているような、細長くて固い棒状の物体です。

それを地面に打ち込んで固い地盤まで届かせて、建物が沈んだり倒れたりするのを防止するんですね。

先ほど豆腐の上にコップを置くという話をしましたので、その例のまま話をしてみると…

豆腐の上では倒れるので、豆腐の下にあるテーブルまで杭を打ち込んでから、改めて豆腐の上にコップを置く訳です。

そうすると、豆腐事態は柔らかいけれど、固いテーブルに固定している杭は当然固いので、その上に置いてあるコップは倒れません。

建物の重さを柔らかい地盤に伝えるのではなく、杭を使ってその下にある固い地盤に伝える。

杭というのはそうした役割を持っています。

まあそんな訳で、元々固い地盤の上にある建物の場合、必要としない為杭がない場合もあります。

材質についてですが、昔は木も使っていましたが、やはり木は腐食する性質を持っている為、最近ではほとんど使いません。

今はコンクリートとか鉄が多いです。

…と、建物の土台を形成するにあたって非常に重要な要素である杭について、何となく分かったでしょうか。

少し長くなってしまったので、そんな杭を施工する際に使われる「杭伏図」に必要な情報は次回にまとめますね。