今までしばらくの間ずっと、構造的に杭がある建物を前提にして色々と説明をしてきました。

ただ、構造として杭がない建物もある。

そんな話を前回はしましたが、でも杭があった場合に「杭は知りません」なんて言えませんよね。

今現在作図している建物に杭があるとかないとかは別にして、やはり杭については良く知っておいた方が良いです。

もし建築施工図のプロを目指すなら、建築についての深くて広い知識が必要になって来ます。

そして数ある建築施工図の知識の中で、「杭」は間違いなく覚えておくべき知識です。

これは間違いない。

という訳で、これから基礎について色々と説明していきますが、まずは杭がある場合の「杭基礎」からです。

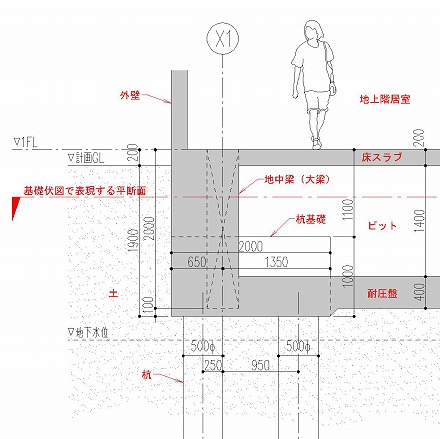

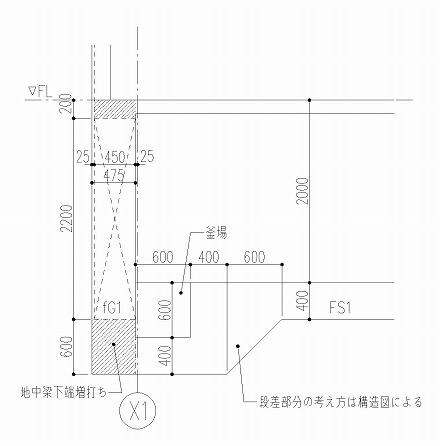

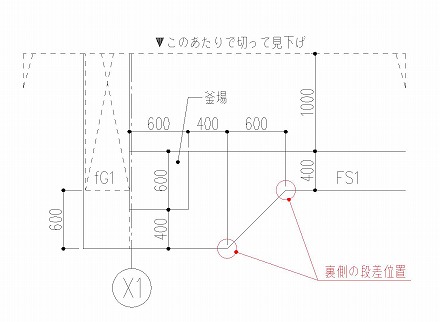

■杭基礎

杭基礎とは、杭の上に施工するコンクリートの塊(という表現が適切かは分かりませんが…)を指します。

もちろんコンクリートだけでは構造体とは成り得ませんので、しっかりと鉄筋も配置されています。

まあこれはどんな構造体でも一緒で、コンクリート+鉄筋ではじめて「鉄筋コンクリート」ですよね。

そんな鉄筋の配置も含め、杭基礎というのは成り立っているんです。

次に基礎の形状についてですが、基本的には四角形がほとんどの場合を占めることになります。

どうせ最終的には地中に埋まってしまう構造体ですから、施工しやすい形状にする訳です。

埋まってしまうものに対して頑張って、わざわざ円形とかにする理由はあまりないですから。

基礎の多くは、型枠を作ってそこにコンクリートを流し込むやり方で施工されます。

なので、隠れてしまう部分では施工性の良い「出来るだけ直線で」が実行される訳ですね。

また、基礎の平面的な大きさとか厚さなどは、建物の荷重や建物に対して基礎がどこにあるのかで変わってきます。

例えば建物の中央付近と端部とでは、荷重のかかり方が大きく違ってくるはずですよね。

だから全て同じような形状の基礎とは限らないんです。

また、場所によって地下がある場合とそうでない場合もあって、それによっても基礎を設置する高さは変わります。

基礎の位置だとかサイズだとかを決めるには様々な要素がある!…ということがこれで分かると思いますが、いかがでしょうか。

とは言いつつも、そのあたりの基礎仕様については建築施工図の作図者である我々が悩む必要はありません。

ここまで書いておいて…ですけども。

基礎サイズや位置・レベルなどの情報は、きちんと構造設計者が検討した結果として、構造図に記載されているはずですから。

だからそのあたりでは悩まずに、まずは設計者の意図に合った構造で躯体図を作図することを心がけましょう。

特に変更がない場合、構造図と違った躯体図というのは存在してはいけない図面なんですね。

まず最初の基本は「設計図」なんです。

ただし、それはあくまでも「最初の基本」で、設計図の丸写しでは絶対に済まないのですが…

それでもスタートは設計図です。

何度も書いている気もしますが、建築施工図として悩むのはもっと別のところにあります。

なので、基礎の仕様については「なぜこのサイズなのか」などと考えず、構造図に忠実に作図をしていきましょう。

様々な検討要素がある基礎伏図ですが、「最初は設計図通り」から検討は始まります。