前回は基礎伏図のキモとも言える「基礎の高さ情報」について、まずは設計図に沿って記入、という話をしました。

その後の検討によって基礎の高さが変わる可能性はありますが、まずはベースとなる情報を記入した訳です。

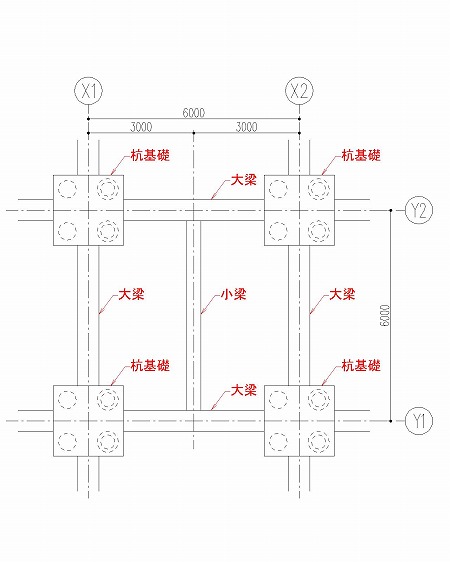

この後は基礎の次のステップとして「地中梁の記入」に進んでいく訳ですが、その前にちょっとおさらいを。

自分で記入した基礎レベルの数値によって、基礎の断面がどのような状況になっていくのか。

それを理解出来ているかどうかは、建築施工図の作図者として非常に重要なことです。

なので、今回はそのあたりを整理しておきたいと思います。

■頭の中は三次元で

以前にも書きましたが、建築施工図は平面情報に高さ情報を記入することが多いです。

いや、高さ情報が分からない図面では建築施工図とは呼べない、という表現の方が正しいかな。

だから建築施工図を作図する我々は、高さ的な情報を頭の中で整理しておく必要があるんです。

もう少し具体的に言うと、自分で作図した図面の断面図をサッと描けるくらいは出来て当たり前。

それが出来ないと言うことは、自分が作図した場所がどうなっているかを理解していないのと同じです。

作図した本人が理解出来ていないような状態では、施工する為にその図面を見る人が理解出来る訳がない。

ですよね?

最初からそういうスキルを持つのは難しいですけど、常にそれを意識しながら作図するのは非常に重要なことです。

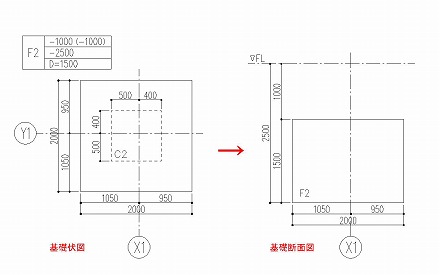

という訳で、まずは一例として簡単ではありますが、基礎伏図と基礎断面図の関係を描いてみると…

こんな感じです。

基礎記号に記入されている数値と断面図の関係が、これではっきりと分かると思いますが、いかがでしょうか。

「何だ簡単な話じゃない」と思われるかも知れませんが、これは非常に重要なことなので、しっかりと覚えて欲しいです。

ただしここで気を付けたいのが、この図面がまだ完成品ではなく、基礎伏図と断面図の関係を理解する為のシンプルな図面だということ。

完成品の基礎伏図も基礎断面図も、今回作図した図面よりもずっと複雑になっています。

今回の目的は、記入した基礎レベルの数値を断面図でもイメージ出来るように、という点にあります。

だからあえてシンプルな図面にしたんです。

とまあそんな話はさておき、こうした図面上の数値をもとに断面図を想像するというのは、建築施工図では良くある話です。

これから基礎伏図だけではなく、様々な図面について説明していくつもりですが、こうした話はどんな図面でも出てきます。

まずはシンプルで基本的な内容ではありますが、平面図と断面図との関係をここでしっかりと掴んでおくことをお勧めします。

基本的な考え方がしっかりと理解出来ていれば、その後の応用は割とスムーズにいくはず。

私はそんなことを考えていますが、いかがでしょうか。