基礎伏図を作図して、実際に現場で使える図面として完成させるまでには、たくさんの手順を踏んでいく必要があります。

そんな各種手順の中で、ようやく地中梁を記入するステップまで進んでくることができました。

読んでいる方にとってはどうなのか分かりませんが、書いている側からすると結構長く感じます。

もちろんこういうのは苦痛じゃないですけど。

ここまででも充分長いんですけど、まだまだ手順としては中盤の手前くらいかな…という感じです。

まあ少しずつ進むしかないですね。

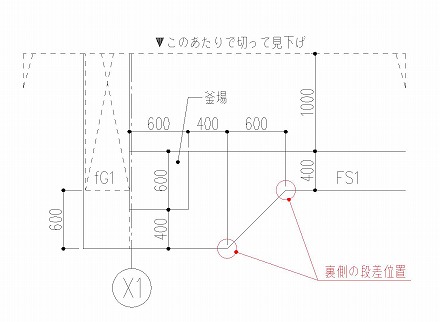

今回は地中梁の増打ちについて説明してきた続きということで、平面方向の増打ちについてです。

■地中梁の寄りを考える

建築施工図は設計図をそのまま写しただけでは使えない、という話は以前にも書いた内容だと思います。

ではなぜ使えないのか?というと、実際に施工する段階で検討するべき内容を全部は網羅していないから。

だからこそ、建築施工図を作図する際にしっかりと検討をした図面を作図する必要がある訳です。

プロとして建築施工図でゴハンを食べていけるのは、こうした内容を図面に盛り込むことが出来るからこそ。

少なくとも私はそう思ってます。設計図を丸写しするだけなんて誰でも出来ますからね。

そんな話の流れから、前回は地中梁の増打ちについて、特に高さ方向の説明をしました。

今回はその続きと言うことで、平面方向の増打ちについて説明をしていきましょう。

基礎伏図を作図するにあたり、地中梁に増打ちをする必要があるかどうかを検討するには、どんな要素が絡んで来るでしょうか。

・建物の外壁位置

・地中梁の寄り

・ピットなどの必要な寸法

ザッと考えてみるとこんな感じになりますが、結局は全部同じような内容ですね…

地中梁の位置を決めるプロセスでは、実際に梁を寄せるのか増打ちをするのかを考えることになります。

だからこれは当たり前かも知れませんが。

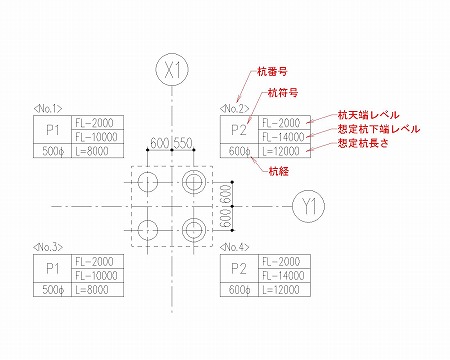

地中梁と柱との関係は、特に問題なければ「通り芯=柱芯=地中梁芯」が最も分かりやすくてスムーズです。

でも、そうした分かりやすい基本パターンだけで済まないのが建築施工図の難しいところ。

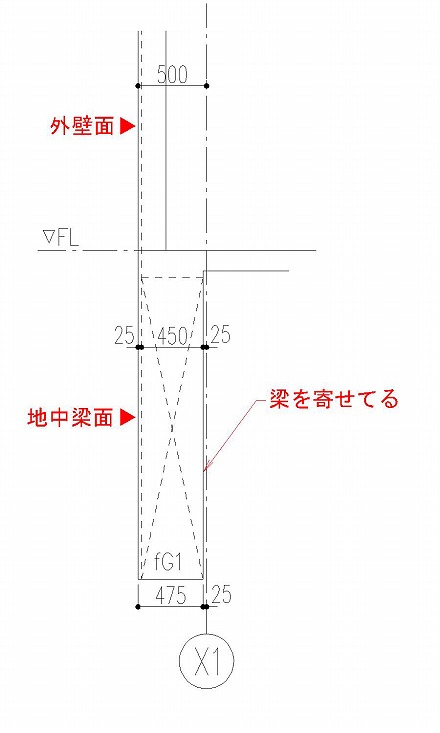

特に建物の外壁周りでは、外壁の仕上材が何であっても地中梁芯を通り芯にする訳にはいきません。

…と、ここでそう断言することも出来ませんが、少なくとも外壁面と地中梁の面を合わせる必要はあるはず。

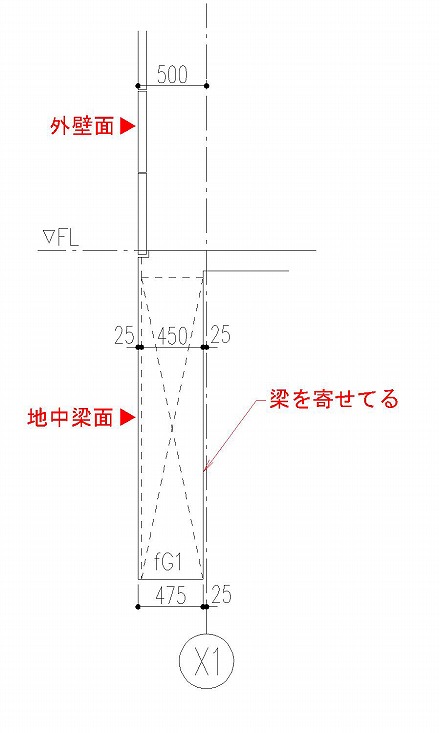

例えばRC造の場合では、若干前回の図面を使い回してる感がありますが、こんな感じに。

地上階がS造で、外壁が金属パネルとかの場合でも、結局は同じでこんな感じです。

使い回し感満載ですが、まあそこがCADの良いところということにしておきましょう。

サンプル断面を2つ出してまで言いたかったのは、地中梁の外壁周りは地上階の外壁位置によってほぼ決まってくる、です。

地下の図面を描くだけと言いつつ、結局は上階の外壁などをしっかりと調べなければ描けないんです。

もちろん設計図を頼りにして適当に決めてしまうことも出来ますが、最終的にはそれが間違っている可能性を考えると怖い怖い。

だったら最初からしっかりと検討した上で、きちんと地中梁の位置を決めた方が早いしともかく楽です。

という訳で、外周の梁位置を寄せるかどうかを検討する必要性について書いてきましたが、いかがでしょうか。

とか思ったら、梁を寄せる話はしたけれど、梁の横を増打ちすることについては全然触れていませんでした。

もったいぶる訳では全然ないのですが、長くなってきたので申し訳ありませんがさらに続きます

。