前回は「コンクリートとは何なのか」について、本当に大まかではありますが説明をしてみました。

そして大まかなまま説明は終わりです。

セメントの種類とか配合とか、細かい説明をしていくときっと色々あるとは思いますが…

建築施工図を作図する為の知識だけで言えば、恐らくそこまでの知識は必要ないだろうと思います。

私の知識も限界に近いし。

という訳で、コンクリートについての話はここらで終わらせて、建築施工図との関連についての話に進みます。

■コンクリート工事のキモ

躯体図を説明する為のポイントは、コンクリートが何で構成されているのか、という点ではありません。

もちろん知識として知っておいて損はありませんけど、それはもう少し後でも良いんじゃないかと。

それよりも知っておくべき知識はたくさんありますから、まずはそちらから攻めていくのが一番楽なはずです。

で、大事なのはコンクリートの構成などではなくて、柔らかい状態で建築現場に運び、型に流し込んで固めるという部分です。

特に「型に流し込む」という部分がキモですね。

イメージとしては、水を型に入れて冷やすと氷が出来る、というのと似たような感じですね。

元が液状で完成品が固形というあたりが似てます。

そしてその為に必要なのが、まあ当たり前ですけどコンクリートを流し込む型ということになります。

流し込み型がないと、工場で造られた生コンを運んできても、どうしようもないですからね。

液状の内は自由に形を変えるコンクリートですが、そのままでは希望通りの形にすることは出来ません。

かといって、固まるまで待ってしまうと硬度が高くなってしまい、やはり希望通りの形には出来ない。

結局そんな話になってしまいます。

なので、液状の内に運んできて、作りたい形と同じ型を作ってそこにコンクリートを流し込む。

その型どおりに固まってしまえば、あとは型を壊したとしてもコンクリートの形は変わりません。

先ほどは氷の話を例に出しましたが、ケーキのスポンジとかも全く同じ話ですよね。

スポンジの生地は元々柔らかく、型に流し込んだ後で焼くことによって個体となり、型通りのものが出来上がります。

個体となるまでの課程で、仮に必要となる型。

これが建築現場のコンクリート工事において非常に大きなウェイトを占める「型枠」なんです。

ケーキの場合はあまり複雑な形ではない為、ほとんど同じような型を使っていれば大丈夫です。

が、建物を構成するコンクリートはやはり建物ごとに違います。

なので建築現場では、目的の形状に沿った型枠をその都度造る必要があるんですね。

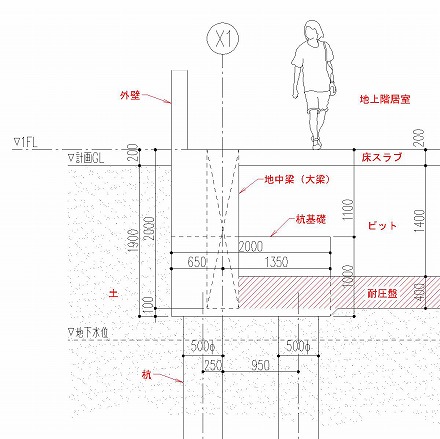

そして、その型をどんな形状で造ればいいのか。

これを説明するのが建築施工図の躯体図、ということになる訳です。

ようやく話が進んできた気が…ということで、次回は型枠工事についてサラリと書いてみることにします。