前回は配管ピットについて色々と書いてみました。

主に設備が使用するピットである為、建築だけで進めても最終的な段階までまとめることが出来ません。

設備の検討結果と合わせてはじめてピットが完成する、ということをしっかりと覚えておきましょう。

建築施工図のプロとして、自分で検討して答えが出そうなものはじっくり考えても良いと思います。

いや、じっくりと考えるべき、と言った方が正解に近い表現になるかも知れませんね。

でも、検討しても自分で答えを出すことが出来ない場合には、どうやって進めていけば良いのか。

私は「結論を出せる人を見つけてお願いをする」がベターだと思いますが、いかがでしょうか。

さて、今回はピットについての話を続けることにして、ピットと関わりの深い「釜場」について書いてみます。

■釜場とは何か?

「釜場」という言葉は建築関連の仕事をしていない限り、あまり馴染みのない言葉かも知れません。

こうして文章を書いている時も、日本語変換でパッと変換することが出来ないくらいのレベルです。

なので、まずは釜場という言葉の意味を調べてみると…

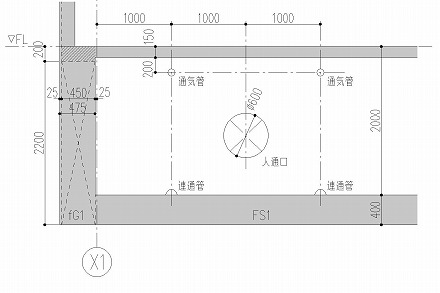

地下の基礎部分に設けられる井戸のようなもので、ここに排水を集め、ポンプで抜き取る。

…ということになります。

要するにピットの一部をさらに掘り下げて、そこに水を集めましょうというのが釜場ということですね。

水は溜めたままにしておくと、当然虫が発生したり腐ったりします。

だから、溜めた水が変質する前に、どこか別の場所へと持っていくような装置が必要になってきます。

水は高いところから低いところに流れていきますので、水を集めようと思ったら一番低い部分に集めるのが自然です。

建物の最下層であるピット階。

そんなピット階の水を集める場所ということで、釜場というのは建物の床で最も低いレベルに存在します。

そこに集まった水をどこか別の場所に持っていくというのは、当然のことですが重力に頼っていては無理ですよね。

重力によって集めた水を、機械の力によって汲み上げていく…ポンプを使うというのはそういうことなんです。

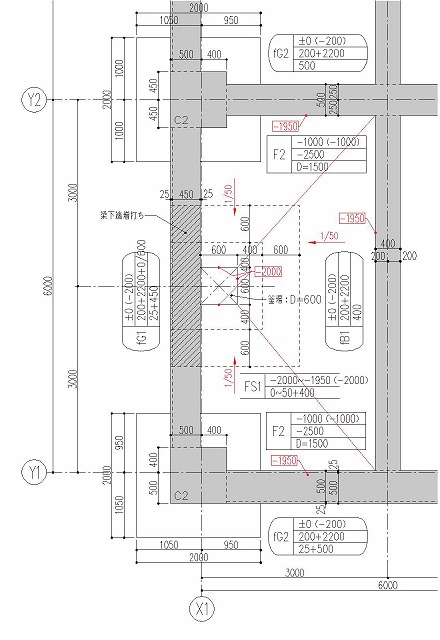

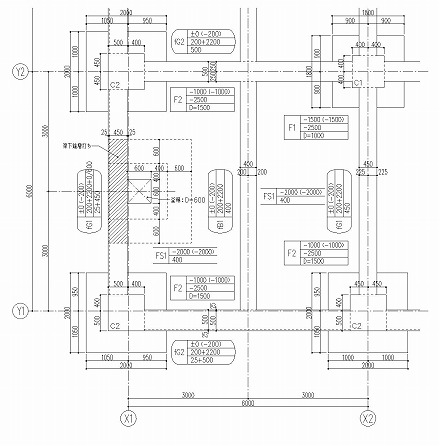

基礎伏図を作図する際には当然釜場を記入していくことになる訳ですが、ここでもやはり設備との打ち合わせが必要になってきます。

建築施工図ですから設計図をベースの作図が基本ですが、設計図通りの釜場サイズで問題ないかが建築だけでは判断出来ないんですよね。

・今の釜場サイズでポンプが入るのか?

・メンテナンスは出来るのか?

・配管の関係から考えて釜場の位置は適切か?

・上階のマンホールとの関係は大丈夫か?

このあたりの話は、やはりスペシャリストである設備屋さんの意見が出ない限り始まりません。

設計図通りに作図をしても、かなりの確率で後から変更要望があるはずですので、出来る限り早めに決めてもらうようにしましょう。

———ちなみに…

ここまで書いてから前回の記事を見たら、見事なまでに同じようなことを書いていました。

分かりにくい上に説明がダブってしまいすみません。

ちょっと間隔があいてしまったせいで、釜場について二回も説明をしてしまいました。

間抜けな話ですが、微妙に違うことも書いてる感じもするので、あえてこの記事もアップすることにしました。

———今度こそ終わり