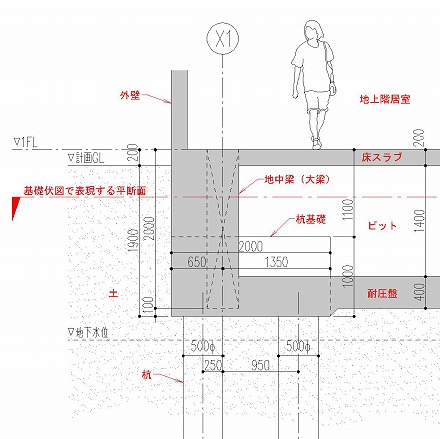

地下ピットは設備が主に利用するスペースであり、いくら設計図通りに基礎伏図を作図しても変更になる可能性がある。

前回はそんな話をして、さらに「建築施工図は変更があるのが当たり前」という話もついでにしてみました。

まあこのあたりの話については、建築施工図の技術的な話ではないので軽く流してますが…

水槽の種類だけではなく、設備が主体になって決めなければならない要素は他にも結構あります。

それぞれの項目については追い追い説明をしていきますが、今回は各水槽ごとに必要となる検討項目について書いてみましょう。

■勾配とか釜場とか

基礎伏図を作図するにあたり、ピット階の水槽部分で気にしておきたい大きな項目は…

・水勾配をつけるか?

・釜場は必要か?

という点です。

釜場というのは、ピット階の床からさらに床を下げておき、そこに水を貯めておくスペースのことです。

釜場のサイズは様々ですが、通常は貯めた水を吸い出す為のポンプが入るサイズになることが多いです。

せっかく水を貯めたとしても、貯まりっぱなしで自然乾燥を待つのではあまり意味がないですからね。

ピット階にある水槽とかピットとかに、水勾配と釜場が必要かをまずは考える訳ですが…

釜場と水勾配は基本的にセットで考えられることが多いです。

釜場と水勾配が意味するところは「ピット又は水槽の中にある水をどうするのか?」ということ。

水を集める為に水勾配を設けるのであれば、水を集めた先には釜場が必要になってきます。

逆に、水を集める為の釜場が必要ないようなら、水を流す為の勾配は不要ということに。

何となくイメージは出来ると思いますが、これをピット階の各種水槽などに区分して考えるとどうなるかというと…

まず水槽ですが、水槽というのは元々水を貯める為に造られますから、当然常時水が貯まっていることが多いです。

だから水勾配も釜場も不要かというと、意外にそうではない場合がほとんどで、釜場も水勾配も必要になることがほとんどです。

理由としては、やはり釜場の中にポンプを入れることが多いから。

それぞれの水槽ごとに釜場と水勾配が必要なのか、また、水勾配はどの程度必要なのか。

それは設計図に記載されていますが、設計図通りでは設備の要望を満たしていない場合もあるので注意です。

特に釜場サイズについては、最初から設備の要望を確認しておくと後々手戻りがないのでお勧めです。

まああまりにも早い時期に「釜場のサイズを教えて?」と聞いても、まだ決まっていない場合がありますが…

ポンプが決まるタイミングにもよるので、我々だけが焦って基礎伏図を決めようとしても、なかなか難しいという現実があったりします。

とまあ時期はともかくとして、釜場は全て設備に確認してサイズが決まる、ということだけはここで覚えておきましょう。

現場で釜場のサイズの根拠を聞かれた時に「構造図に記載されてました」などと答えると笑われてしまいます。

なんで設備には確認してないの?って。

一方、水槽ではない「配管ピット」や「トレンチ」などは、設備配管の為のスペースです。

また、そこに通る配管などをメンテナンスをする人が通る為のスペースでもあります。

基本的には水がないという前提で計画をされている為、水を流す勾配とか釜場とかは不要なことが多いです。

ただしここで気を付けたいのが、地下階というのは基本的に外壁から水が出てくる、という点。

外壁から出てくる水を「湧水」と呼びますが、湧水が入るピットだけは水を貯める為の釜場が必要になることが多いです。

いずれにしても、水槽やピットの釜場については、建築だけで決められるものではありません。

なので、設計者と設備を交えてよく打合せをしながら作図をしていくことをお勧めします。