前回は杭基礎と杭基礎をつなぐ役割を持つ「地中梁」について説明をしました。

建築施工図の基礎伏図を作図するにあたり、この地中梁というのは非常に重要な要素となります。

杭基礎と並んで基礎伏図のメインと言える要素なので、納りとか役割とかをここで覚えてしまいましょう。

という訳で、今回は地中梁についてもう少し詳しく話をしていきたいと思います。

地中梁には大きく分けて2種類ありますよ、という話で、具体的には「G梁とB梁、もしくは大梁と小梁」です。

■大梁と小梁

地中梁に限った話ではなく、梁には大きく分けて大梁(おおばり)と小梁(こばり)があります。

困ったことに、建築業界には同じ意味で違う呼び方の言葉がたくさんあって、この大梁も例外ではないんです。

大梁=G梁(そのまんま「じーばり」と読みます)、小梁=B梁(同じく「びーばり」です)と呼ぶ人も結構多いです。

出来れば統一して欲しいなどと最初は思ってましたが、今ではあまり大した問題じゃないという感じです。

皆さんも最初は戸惑うかも知れませんが、私と同じで使っていく内に慣れていくはず。

だからあまり心配はいりません。

ただし、内容を説明する時に違う呼び方を織り交ぜるのは、あまり意味のあることじゃない。

ただでさえ分かりやすいとは言えない説明なので、さらに混乱することのないような配慮を…

ということで、当サイトでは大梁・小梁の呼び方に統一して説明をしていこうかと思ってます。

さて早速ですが、まずは大梁と小梁の違いって何?というあたりについて考えてみましょう。

構造体として考えたときに、重要度が高いのは大梁で、その次が小梁ということになります。

名前を見ると何となく想像は出来そうな気もするし、2種類しかないから順番なんてあまり意味ないですけど。

そして大梁と小梁のとの違いとは…

柱と柱の間にかけられる梁を大梁と呼び、床にかかる荷重を柱に伝える役目を持ってます。

一方梁と梁の間にかけられる梁を小梁と呼び、床にかかる荷重を大梁に伝える役目を持ちます。

違いはこれだけです。

基本的に柱と柱の間に大梁があって、その大梁と大梁の間に小梁がある、というパターンが多いです。

役目は似たようなものですが、一般的には大梁よりも小梁の方が小さい場合がほとんどです。

なぜなら、大梁と大梁の間に小梁をかける訳ですから、小梁の方が大きいと大梁にはかからないから。

もちろんどんな場合にも例外というのはありますが、一般的な場合を覚えておいて損はないはずです。

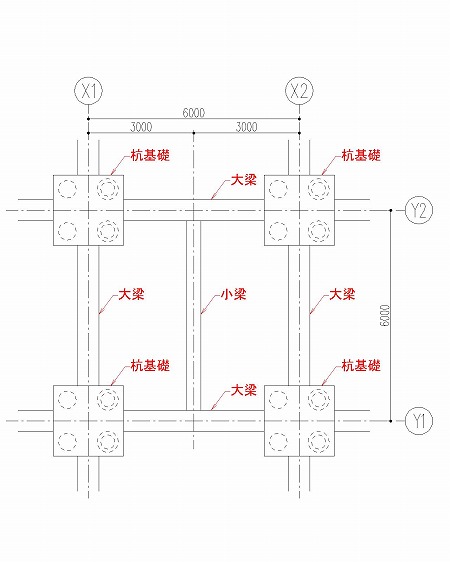

今まで長々と説明してきた事を図面にするとこんな感じ。

百聞は一見に如かず、ですね。

それにしても、CADを使えばこうした図面をすぐに作図することが出来るので便利ですね。

コピーそしてコピー。

乱暴な表現ですが、これこそがCADの持ち味で、それが同様に欠点にもなってしまうわけですが…

今回は大梁と小梁の違いを説明したいだけなので、CADについてこれ以上話をするのはやめておこ。

まだ基礎伏図としては全然情報不足ですが、サンプル図面によって何となくイメージは伝わったのではないかと思います。