前回は様々な条件で、FLよりも床が下がる場合について箇条書きで説明をしていきました。

仕上材によって下がる場合と、仕上のレベルが既に下がっている場合。

コンクリートスラブを下げる必要があるのは、大きく分けて上記の2パターンであることが分かりました。

ただ、前回は簡単な説明しか出来ませんでしたから、今回はそれぞれの項目について細かく説明をしていくつもりです。

躯体図についての説明なのに、仕上工事の話も出てきます。

が、本当の躯体図を書く際には、書く側が仕上工事を良く分かっている必要があるんですね。

だから「躯体図の説明じゃないから飛ばすか…」とか思わずに、そのまま読んで頂ければと思ってます。

仕上工事についての詳しい説明もいずれやっていきたいですけど…まだまだ先の話になりそうですね。

正直、更新のペースをアップするスキルが欲しいです。

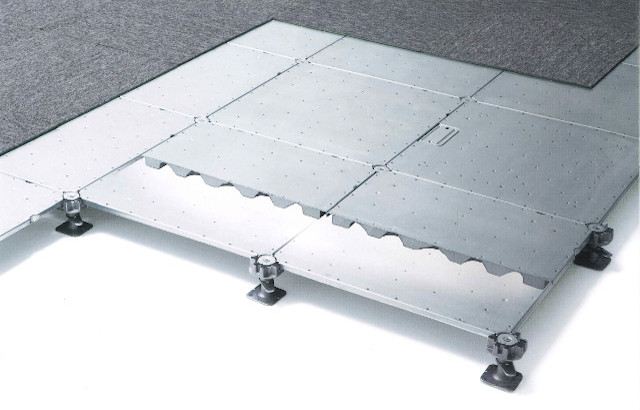

という話はさておき、今回は床仕上材によってスラブを下げておく場合について、もう少し詳しく説明をしましょう。

■床仕上材の厚み

建物の構造がRC造であってもS造であっても、床は基本的にコンクリートで構成されています。

荷物の荷重とか人の荷重とか、とかく床には色々な重さがかかるので、やはり通常はコンクリートしかありません。

でも、完成した建物の床は、当然のことですけどコンクリートそのままという訳じゃないですよね。

コンクリートむき出しでは見た目が悪いですし、ホコリが溜まりやすくて清掃もやりずらいですから。

そんな訳で、一般の人が過ごす大抵の部屋では、コンクリートの上に仕上材が貼られることになります。

ここまでの話はごく一般的な話なので、特に問題ないと思います。

ではその次のステップですが、床仕上材の話が出てきたら、その次に出てくるのが「床仕上材の厚み」です。

床仕上材の種類は様々で、部屋の用途だとかグレードによって、最適な商品が選定されることになります。

マンションのリビングであればフローリング材が多いですし、事務室などではタイルカーペットが多く選定されます。

また、建物の入口となるエントランスホールなどでは、やはりグレード感のある石やタイルなどが選定されます。

まあその選定は設計者がやるべき仕事ですから、施工図で検討する話ではありませんが…

それでも、躯体図に直接影響する話なので、しっかりと掴んでおく必要がある部分なんです。

当然の話ですが、タイルや石などの床仕上材には、それぞれ材料ごとに厚みがあります。

材料によっては2mm程度の薄い仕上材もありますし、石などの場合は30mm程度の厚みがあります。

石が2mm程度の厚みでは、多分足で踏んだ瞬間に割れてしまいますから、それぞれの仕上材によって最適な厚みが設定されているんです。

そして、完成した建物の床レベルは、仕上材が何かに関わらず段差がない状態になっています。

ここが需要なところ。

仕上材によって厚みが違うけれど、表面のレベルは基本的に一緒、という状態にするにはどうすれ良いでしょうか。

という感じで考えていくと…

厚い仕上材を貼る部分のコンクリートは、薄い仕上材と表層レベルが合うように下げておく必要がある、ということになる訳です。

床仕上材の厚みプラス、それを施工する為に必要なスペースだけコンクリートを下げておく。

この作業をやっていくには、躯体図を書く段階で床仕上材がある程度決まっている必要があります。

まずは設計図に沿って「厚みのある仕上材」がどこにあるかを把握しておき、それを躯体図に反映させる。

そんな作業が必要なんですね。

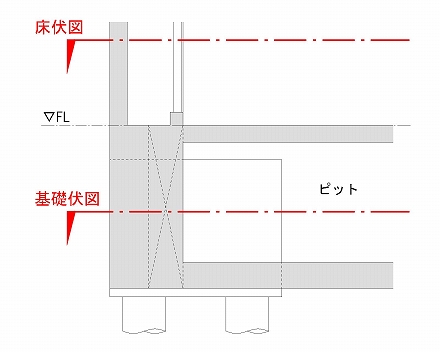

そして、そうして決めた床コンクリートよりも、基礎の天端が出ないようなレベル設定が必要、ということです。