現在躯体図を書いている建物のプランによっては、ゾーン毎に床レベルが変わってくる場合があります。

これは割と規模の大きなプロジェクトとか、幾つかの棟に分かれていたりとか、そういう建物に時々見られます。

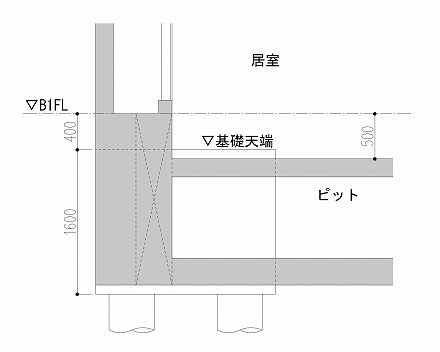

そんな場合には、地下に埋まるはずの基礎が1階の下がった床よりも出ていないか、良く確認をする必要があります。

それをしないと、後で「床から基礎が飛び出すけど良いの?」って、大工さんとかに言われて気が付くことに。

■究極の選択をしない為にも

10分くらいでチェックし終わる、基礎と床のレベル関係のチェックをミスると…

というか、チェックをしていないと、現場監督に非常に残念なお知らせをしないといけなくなります。

建築施工図を作図する私では、残念ながら責任を取ることも、解決策を決定することも出来ません。

出来るのは現状を報告することと、現状ではどういう手が考えられるかの案を示すことだけ。

1.基礎が隠れるように壁の位置を1m移動する

2.基礎の施工をやり直す

3.基礎の構造体を薄くしてもらう

4.基礎が見えたままでOKでしょうか?

どいつもこいつも…

全然ダメな手だと言うことを知りつつも、現状出来るのはこれくらいしかありません、という非常に残念な報告をする訳です。

もう家に帰って布団をかぶって不貞寝したい。

そう思うくらいに厳しい時間を過ごすことになる訳です。

もちろん逃げ出したりしたら、後がもっと面倒なことになるのは分かり切った事実なので、そんな事はしませんけど。

それでも、たった10分くらいで終わるようなチェックをしなかっただけで、ここまで厳しい場面がやって来るとは…

躯体図を書いていた少しだけ昔には、きっと想像することすら出来なかった事態だと思います。

■解決策はゼロじゃないけど

建築現場には、様々な分野のプロフェッショナルが揃っています。

もちろんフランス料理のプロとかはいませんが、建物を建てることに関するプロは勢揃いという感じです。

プランを考えるプロである設計者とか、実際の施工をするプロが集まれば、大抵のトラブルは解決することになります。

さすがプロの集団、これで一安心…

と言いたいところですが、実際にはそれで建築施工図の失敗が帳消しになる訳じゃないんですよね。

問題は解決することが出来ますが、問題を解決する為にはお金と時間がかかる訳ですから。

それは、躯体図を書くプロである私のミスが原因。

そう考えると、本当に躯体図を書くというのは本当に特殊なことなんだな…と思ってしまいます。

自分がミスをすることによってどんどん余計なお金がかかっている訳ですから、躯体図を提出する際には本当に緊張します。

そういうプレッシャーを感じてこそ成長をする。

これは確かに事実ではありますが、プレッシャーを感じつつも、出来ればミスをしないで覚えていくことが出来れば…

そんな、ちょっと都合が良すぎることを考えたりしています。