オートキャド(AutoCAD)を使って躯体図を、今回の場合で言えば基礎伏図を書く際に気をつけること。

基礎の高さが床よりも高くないか、という割と基本的な要素について今まで色々と考えてきました。

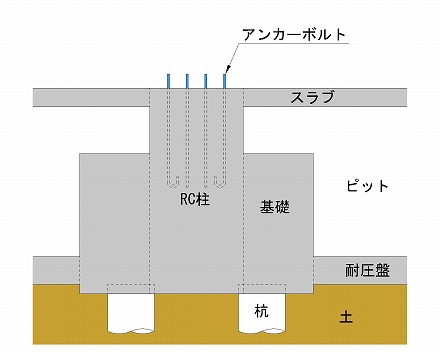

基礎のレベルというのは、工事現場で恐らくかなり序盤に施工をする、杭の施工レベルに大きく関わってきます。

だから、この基礎レベルというのは、工事現場が始まってかなり序盤に検討をしておく必要がある項目なんです。

そういう理由で、という訳でもないのですが、その分だけ話がかなり長くなってしまいましたね。

書くことがたくさんあって…

…という事はつまり、躯体図をまとめる為に考えなければならない項目は、結構たくさんある、ということです。

決して私の話が長いだけじゃなくて。

それでもまだ話は途中で、今までは床の仕上によってコンクリートレベルを下げておくような場合を考えてみました。

今回はその続きとして、もう少し床のコンクリートが下がる要素について考えてみたいと思います。

■元々下がっている場合

今まで考えてきた要素というのは、コンクリートの床レベルは下がっているものの、仕上をして最終的にはFL±0となる場合です。

ある程度仕上げの為のスペースが必要であっても、所詮は仕上でFL±0になる訳ですから、コンクリートの床が下がる数字も大したことはありません。

基礎よりも床が下がってしまう状況というのはあまりない、という話を前回したのは、そういう理由からですね。

でも、今回の場合は少し違います。

仕上のレベルがFLよりも下がっている場合、もしくは仕上がないような場所で大きく下がっている場合。

これについて考えてみる訳ですから、その場合は基礎よりも床のコンクリートが下がっている可能性も高いです。

もちろん下がっている床のレベルよりも、基礎天端のレベルが下がっているように確認すべきなのですが…

実際に床のコンクリートよりも基礎が下がっていないと、一体どうなってしまうのか。

そのあたりも含めて考えてみたいと思います。

■フロアに高低差がある計画

建物の計画によっては、ひとつの建物とは言え、実際には幾つかの棟に分かれていつ場合があります。

また、高低差のある敷地などに建てる場合などでは、入り口の場所とレベルによってそのエリアの床レベルが変わったりします。

もちろんそれはケースバイケースではありますが、そういう建物の躯体図を書く際には注意が必要になります。

床仕上レベルがFLよりも下がっているエリアで、基礎の天端レベルがコンクリート床レベルとどういう関係になっているのか。

これを事前にしっかりと確認しておかないと、あとで「実は基礎が高いので…」というような情けない話が発生します。

そうならないように、床仕上レベルが下がっていない場所であっても、基礎との関係を確認する訳です。

床仕上レベルが下がっている場所は、特に念入りに確認をしておかないと、意外なところで大変困ることになります。

恐らく、構造図もそのあたりの計画を考慮して、基礎のレベルを決めているとは思います。

でも、構造図の内容を信じて躯体図を書くことと、そのまま鵜呑みにしてしまうこととは意味が違います。

躯体図図を書くというのは、やはり構造図の内容が正しいかを確認するという意味もあります。

だから、ある程度疑いの目を持って、「本当に大丈夫か?」と思いながら構造図を見ていく。

この考え方が重要ではないかと、私なんかはそう思っています。