躯体図を書いて基礎のレベルを決める為には、最終的な仕上を考慮しておかなければならない。

前回はそんな話をしましたが、概要だけの説明ではあまり上手いこと伝わらないと思います。

今ではそんな説明をしている私も、昔はその意味をまったく理解出来ていませんでしたから。

そして、実際に失敗してみてようやく「そういう事だったのか…」と思うことになります。

でも、その覚え方は正直言ってかなりしんどい方法ですから、ここで理屈だけでも覚えておくことをお勧めします。

ということで、今回からようやくという感じですが、もう少し具体的な話に進んでいこうと思います。

■基礎と床の関係はどうか

まずは基礎と床のレベルがどのような関係になっているか、という部分を確認する作業から始めてみましょう。

基礎の高さを決める為の検討項目として、最下階の床レベルがどのように検討されるか、ですね。

基礎のレベルを決定というのは、基本的には最下階の床から飛び出さないように設計されている。

これがまずは前提にあるんですね。

例えば地下1階がその建物の最下階だとしたら、地下1階の床(B1FLと呼びます)よりも、基礎が下に存在している訳です。

これは一体どうしてかというと…

基礎が床レベルよりも出っ張ってしまったら、部屋が部屋として成り立たなくなる、というごく普通の理由があります。

その部屋が倉庫だったとして、基礎がB1FLよりも上にあったら、倉庫の中央に基礎が「どどん」と居座っている状態になります。

少なくとも私だったら、そんな倉庫では荷物を収納することが出来ず、役に立たないのでイヤですね。

これは少し考えてみれば分かる、ごく当たり前の話ですから、ここまでは納得出来ると思います。

まずはそこまでを踏まえて、その次のステップに進んで行きましょう。

■床が下がっている部分

床レベルと基礎の関係が何となく分かってきたところで、もう少し違う条件を考えてみることにします。

もし床が下がっていたらどうなるか?

という場合を考えてみると、どうなるか想像出来るでしょうか。

先ほども書きましたが、基礎が配置されるレベルというのは、最下階の床レベルよりも上に存在しないように考慮されています。

でも、床レベル自体がB1FLよりも下がっているのであれば、単純にB1FLよりも基礎が下にあるだけではダメですよね。

通常の床レベルは当然B1FLですが、場所とか条件とかによって床レベルがさらに下がっている部分はもっと基礎を下げる必要がある。

結論はそういう事になります。

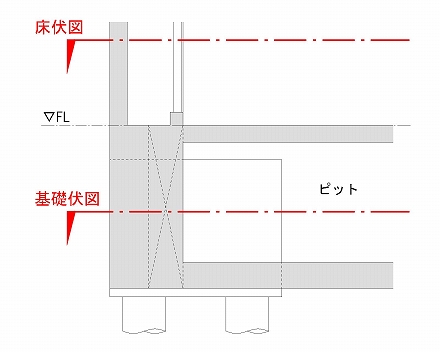

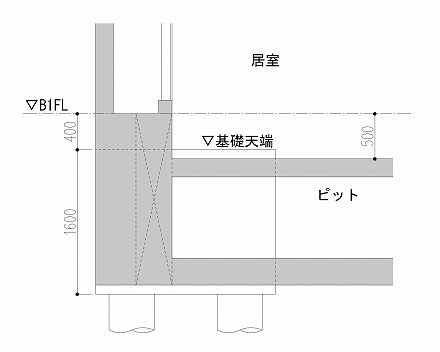

ここで簡単な断面図を書いてみると、一般的な基礎と床の関係は大体こんな感じになっています。

基礎の天端レベルがB1FL-400で、B1FL±0の床よりも下にある為、居室内からは基礎の存在が分かりません。

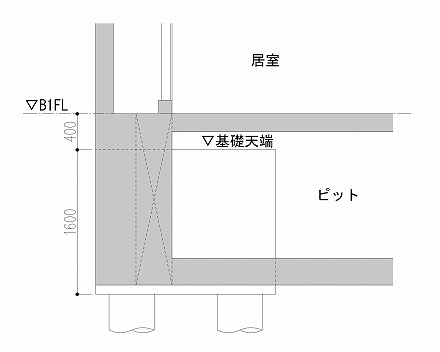

でも、仮に居室内の床レベルが下がった場合はこんな感じです。

床レベルがB1FL-500となった場合、B1FL-400だった基礎はそのままだと床よりも少し出てしまいます。

上図の場合は、少なくとも基礎のレベルをあと100は下げておく必要があるんですね。

いくら設計図では基礎天端レベルがB1FL-400と書かれていたとしても、そこは設計図通りでは困る訳です。

何となくイメージは掴めたでしょうか?