前回は躯体図を書く手順として、まずは一番の基準となる通り芯の作図について書いてみました。

最近は(と言うセリフを長いこと続けているので、もうかなり前から)設計図のCADデータが手に入ることが多いです。

だから、安易に通り芯をコピーしたい気持ちになることもありますが、一番の基準なので、そこは自分できちんと書いておくことをお勧めします。

別に設計図のデータが信用出来ないとかそういう話ではなくて…

これから何度も転用していくデータですから、それは自分で書いても良いんじゃないかと思うんです。

通り芯を書いていく作業自体、それほど手間のかかるモノではないですから。

■次のステップへ

さて、躯体図の作図していくステップの中で、通り芯の作図というのはそれほど手間のかからない作業です。

設計図をそのまま転用しようが、自分で線を引こうが、まあ30分程度で終わる業務だと思います。

そして作業は次のステップである「基礎の作図」へと進んで行きます。

躯体図としてはここからが本番で、これから色々と考えなければならないことが増えていきますので、楽しみにしていてください。

あまり楽しくないか…な。

少なくとも私はですけど、そうした様々な絡みを考えて躯体図を書いていく仕事が楽しくて好きです。

それで相手に喜ばれるのだから、なお楽しい仕事だと私は感じています。

まあそうは言っても、休日を全部返上してまで仕事に没頭する程、仕事が好きな訳ではないですけども。

やはりプライベートがあってこその仕事ですよね…って、基礎の作図とは全然違う話になってますね。

■基礎を作図する際の注意点

躯体図の書き方としては、構造図に記載されている情報を見ながらの作業になります。

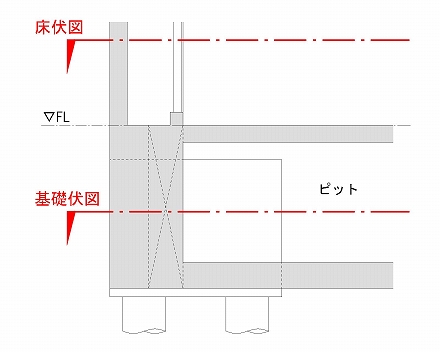

今回説明する基礎伏図の作図であれば、構造図に書かれている基礎の配置やサイズにそって基礎を作図していく訳です。

大抵の構造図には、基礎の下端レベルも記載されていますので、ひとまずはそれをそのまま躯体図に反映させましょう。

そして、何度も何度もしつこく書いていますが、そのまま終わってしまわないようにするのがプロの仕事。

構造図通りに作図しておかしなところがないか、という事を確認していく作業が待っています。

が、その前に…

基礎がどこに配置され、基礎符号がどれになるか、基礎の大きさはいくつなのかなどの基本的な情報。

これは構造図通りに作図するべき要素ですから、ここは間違っていないかしっかりとチェックです。

それが出来てようやく躯体図としてスタートラインに立った、ということになると思います。

ですが、だったらどの項目を「構造図通りで大丈夫?」ってチェックすれば良いの?と思われるかも知れませんね。

答えは「上記に書いていない項目」ということで、基礎を配置するレベルをチェックして欲しいんです。

基礎の下端レベルは構造図に記載されていますが、そのレベルに配置して本当に問題ないかは、構造図だけを見ても分かりません。

最終的な仕上がどの位置に来るのかを考えて、そこから基礎が飛び出さないような検討が必要なんです。

もちろん構造図を作図した設計者が、色々な要素を検討した結果として基礎のレベルを決めているのであれば、多分問題はありません。

私もそうであって欲しいと思います。

でも、そうでない場合には、構造図通りに作図しただけでは不足だと言うことになりますよね。

設計図の完成度を期待することも大事かも知れませんが、施工図のプロとしてはそれだけじゃダメです。

自分の目で検討して「OK」なことを確認して、ようやく現場に発行出来る躯体図が出来上がる訳ですから。