この項目では、実際に基礎伏図を作図するにあたり、作図の手順とは別のポイントについて書いていきます。

躯体図の書き方の重要な要素である、納まりの考え方とか、検討が必要なのはどんな部分かとか。

そんな話をして行ければと思ってます。

別の項目で作図の手順を説明してきましたが、それだけでも話が色々と飛んだりして結構長くなってしまいました。

でも、ここから書く内容はもう少し深い内容になって、さらに長い話になるのではないかと心配しています。

書いている私が自分の説明の長さに心配とか、ちょっとおかしい表現かも知れませんけど。

そんな心配をしている暇があるのなら、もっと分かりやすくて簡潔な説明が出来るようにしたいです。

でも、説明のスキルと文章のスキルは劇的に上がるようなモノではないので、今自分が出来る中でやっていくしかありません。

説明が分かりにくくて長いと感じても、もし興味がある内容であれば最後まで読んで頂けると嬉しいです。

■設計図どおりの躯体図

今までは基礎伏図の作図手順について色々な話をしてきた訳ですが、そこでは基本的には設計図をベースにした話が前提になっています。

建築施工図はゼロから考えて作図しているのではなく、設計図というベースとなる情報がある。

そんな話は以前にもしてきたと思います。

なので、説明を読みつつ躯体図を書いていくと、当たり前の話ですが設計図どおりの躯体図が完成します。

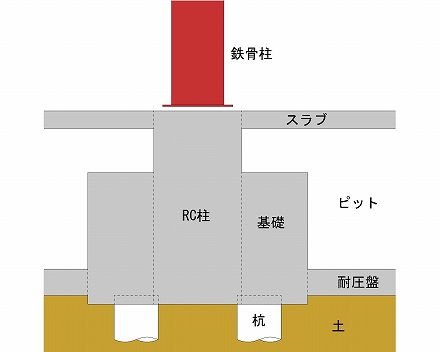

基礎伏図で言えば、基礎・地中梁・柱・ピット床などの情報が構造図によって決まっていく訳です。

もちろん躯体図のベースとなるのは構造図ですから、その手順で作図していくのはごく当たり前の話。

梁の大きさをどうするかを考えるのは設計者の役目であり、施工図を作図する側はその設計図をベースにする訳です。

設計図の中でも特に構造図と違っているのはダメなので、設計図ベースの躯体図が出来上がることに問題はありません。

ただ、プロが書く躯体図としては、その状態の躯体図があってようやくスタートラインに達したことになる。

まずはこれを伝えたかったんです。

CADを使って構造図どおりに図面を書いていって、それが終わったら図面が完成という訳ではない、ということを。

■躯体図の完成はどんな状態か

構造図どおりに躯体図を書いていって、それが終わっても完成ではないのであれば、どこが躯体図の完成なのか。

まあ普通はそう思いますよね。

簡単に言えば「仕上げを考慮しつつ、実際にきちんと納まっている躯体図にする」ということになります。

そう書くのはとても簡単で、実際にやるのはかなり難しい作業ですが、説明としてはそうなります。

構造図に書かれている内容を網羅して、さらに仕上げなどの納まりを考慮して書かれた躯体図。

躯体図の完成は、そうした状態の図面を指すんです。

構造図をベースにした間違いのない躯体図に、色々な納まりを検討した結果をプラスしていく。

そうすることによって、実際に建築現場で工事をしても、手戻りのない喜ばれる躯体図が完成します。

プロが書く躯体図であれば、そんなレベルの図面でありたい。

偉そうなことを書いている私も、未だにそのレベルの図面を安定して書ける訳ではないのですが…

いつもそんなことを思いつつ、躯体図を書いています。

そういう喜ばれる躯体図を書くためのポイントを、これから少しずつ説明していきますので、興味のある部分は読んでみてください。