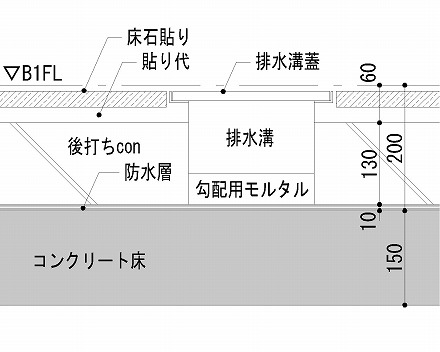

前回は躯体図を書く際に注意する、床が下がる要素の中で「防水をする部屋」について説明をしました。

浴室とか厨房とかは、コンクリートの床を下げておくだけではなく、検討が必要な項目がたくさんあります。

例えば、石やタイルの納まりをどうするのかとか、防水の端部の納まりをどうするのかとか。

タイルの場合は割付の検討などもあって、なかなか施工図としては楽しい部分なんですが、それは仕上図の話。

もちろん躯体図と仕上図はリンクしている必要があるので、知らないでは済まされない項目ではあります。

が、これはもう少し先で説明をしたいと思ってます。

って、いつもそんなような事を書いている気がしますが、早く仕上図の説明をしたいですね。

■OAフロアとは

さて、今回はまた床を下げる必要がある部屋の説明ということで、事務室などに良くある「OAフロア」を取り上げてみます。

まずはOAフロアって何?について書いてみます。

OAフロアというのは、床の下に配線を通す為に、仕上レベルの下にスペースを設けておく床を指します。

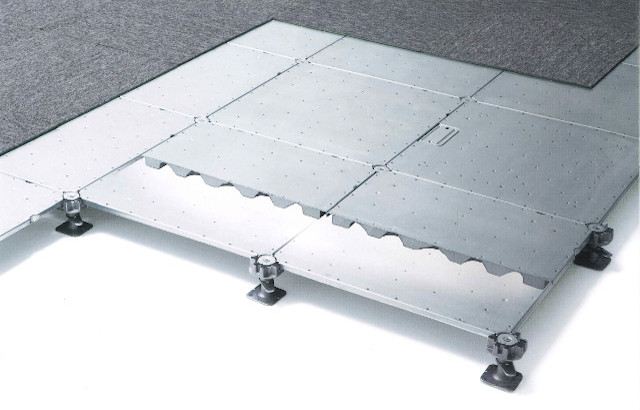

イメージはこんな感じです。

中央の少し下がっている部分がコンクリートのスラブで、その外周に見えるのがOAフロア、その周囲にタイルカーペットが張ってあります。

もちろんこれは説明用の写真で、実際には全てがタイルカーペットでふさがれることになります。

OAフロアは設計図によって、フリーアクセスフロアと呼ばれたりもしますが、どちらも目的は一緒ですね。

上の写真にも写っていますが、床仕上の下に配線を通すスペースを設けることによって、床に設置するコンセントなどの移動を容易にしています。

OAフロアを採用する最大の目的はそこにあります。

机の配置が変わった際、床に取り付けるコンセントの位置を迅速に変更が出来るように、という目的があるんですね。

今の時代はパソコンなどの機器を大量に使用する為、机の配置に床付コンセント位置がついてこないと不便ですよね。

そういう理由があって、このOAフロアは事務室でよく採用されます。

オフィスビルなどの場合は、フロア全面がOAフロアになっていたりするので、フロア全体のコンクリートスラブを下げておく場合も。

■下げておく数値

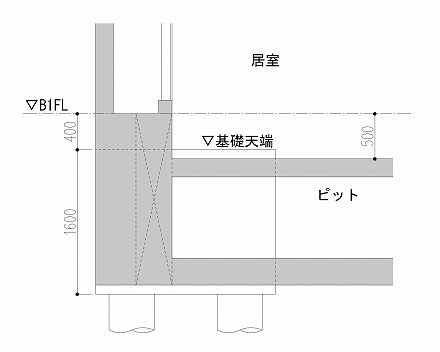

躯体図を書く際に、床を下げておく必要のある要素となる「OAフロア」ですが、実際にスラブを下げる数値は幾つかあります。

FLからスラブ天端まで100程度あれば、配線を通すことは出来ますので、100下がりになっている場合が多いです。

後は大きめに250程度下げていたり…

もちろん数値が大きければ床下の自由度は高いのですが、あまり大きいと今度は効率が悪くなります。

建物の階高はその建物によって決まっているので、床下スペースだけを広く取ると天井裏のスペースが足りなくなったりします。

また、OAフロアも高さが高くなる程特殊な足が必要になってきたりして、コストがかかります。

以上のような理由から、OAフロアの高さは大抵の場合100~300程度になっています。

それは当然設計図に記載されていますので、躯体図を書く際には、その分だけ床を下げておくことになります。

という感じで、床仕上材や下地によってスラブを下げておく場合というのは、様々なパターンがあることが分かりました。

次回からはその続きとして、床自体が下がっている場合について説明をしていきたいと思います。