床仕上げ材の厚みとその仕上材を施工する為のスペースによって、コンクリートの天端レベルを下げておく必要がある。

前回はそんな話をしてみました。

これは躯体図を書く上で非常に重要な要素ですので、しっかりと覚えておくことをお勧めします。

私の経験上、主にエントランスホールなど、パブリックスペースの床に石が貼られる場合が多かったですね。

もちろん建物のグレードにもよりますが…

躯体図を書く際に使う設計図を見れば、どの部屋の床仕上げ材が石なのかとか、石の厚みだとかが記載されています。

なので、施工図側で石やタイルを貼る範囲を考えるのではなく、まずは設計図を読み取って作図していくことになります。

もし範囲が不明確な場合は設計に質問をして決めてもらいましょう。

今回はそんな話の続きとして、床仕上げ材の厚み以外にスラブを下げる要素がある、という話をしていきます。

■防水をする部屋

建物の中には様々な部屋があって、その中には水を大量に使用するような部屋も存在します。

例えば、お湯を常に使っている浴室だとか、調理や皿洗いなどのために水を使う厨房だとか。

そういった部屋は通常、使用した水を排水するような作りになっています。

浴室などでも、シャワーで使用したお湯は排水溝を流れていき、最終的には排水目皿などから室外に排出されます。

また、常に床に水があるような部屋は、下階に水を漏らすことを防止する目的で防水をすることが多いです。

防水の種類や性能は様々で、色々と調べていくと非常に奥が深い世界だということが分かります。

でもここではあまり深く掘り下げることはしないで、防水をする部屋のコンクリートスラブは下げておくことが多い、ということだけ書いておきます。

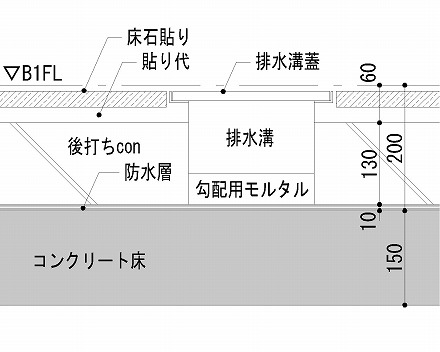

防水の種類にもよりますが、防水をすると、その防水層を保護する為さらにコンクリートを打設する必要があります。

躯体図を書く際には、後から打設するコンクリートの厚みを考慮して、構造体のスラブレベルを決める必要があるんですね。

また、床に水がどんどん流れてくるという部屋の性質上、排水溝を据え付けることが多くなります。

その場合は当然、床仕上レベルよりも排水溝のレベルが下になりますから、その分も考えてスラブを下げるんです。

水を使う部屋の床仕上材は、材料の性質が考慮されて石とかタイルが多いですから、その厚みと施工スペースも考慮します。

…ということを考えていくと、浴室とか厨房とかのスラブは200~300程度下がっているのが正解、ということになる訳です。

もちろん浴室には浴槽がありますから、その部分はさらにスラブを下げておく必要があることは言うまでもありません。

浴槽の深さは大体600程度ですから、そこからさらに防水+仕上材の分を考慮して、800~900程度下げておく感じです。

これらのレベルは大抵の場合設計図に記載されていますので、それに従ってスラブのレベルを決めておけばOKです。

ただし、そのあたりの内容は構造図ではなくて意匠図に書かれています。

もし構造図で床下がりの記載がない場合でも、意匠図を見て「この範囲は意匠図によって下げました」としておく。

これが「設計図通りではなく、きちんと検討された躯体図の品質」ということになります。

実際には浴室などはさらに色々な絡みがあるのですが、仕上の話が主になってくるので、残念ながらここで全てを書くことは出来ません。

ここでは、防水によって床を下げる必要があること、それが構造図に記載されていない場合もある、ということを覚えておきましょう。

ちなみに、言葉だけでは分かりにくいので、浴室床の一般的な断面図をここで紹介しておきます。

もちろんこれは一例ですので、あくまでも先程の話を読んでいく為の参考、ということにしておいてください。