私が実際に現場で躯体図を書いている時に、本当にやらかしてしまった失敗の数々…

前回はその中のひとつについて、簡単に話をしてみました。

そういった失敗をたくさん経験して、なおかつまだ見捨てられず施工図を書く仕事が出来ているのは、もしかしたら幸運なのかも知れません。

あまりにも失敗が多い場合は「この仕事に向いてないんじゃないか」と思われても文句は言えませんから。

プロとして躯体図を書いて、それで失敗してなおかつ報酬をもらって生活することが出来ている。

そうして「失敗させてもらえる」というのは本当にありがたいことだ、ということに気づくのに、そう時間はかかりませんでした。

そう思っているので、私は「少なくとも全く同じ種類の失敗だけはしないように」と自分に言い聞かせています。

最初は知らないことによって失敗しますけど、同じ失敗を繰り返すのは本人の怠慢か能力不足によるから。

プロとして、それだけは避けなければと思ったんです。

■床が下がるのはなぜ?

私の失敗についての話はこのくらいにしておき、基礎と床の関係についての話に戻りましょう。

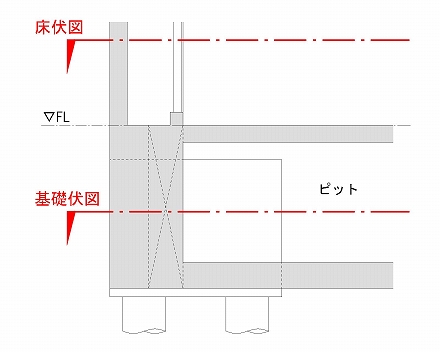

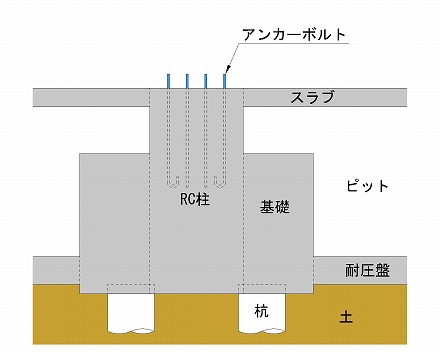

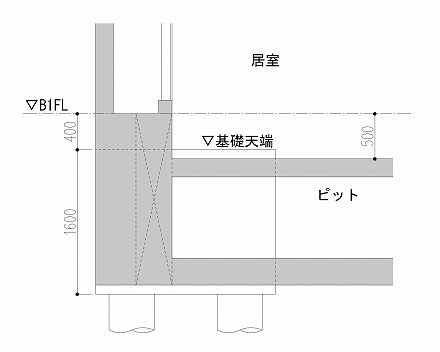

床のレベルよりも基礎を下げる必要があるので、床が下がっている部分には気をつけなければならない、という話の続きに。

構造図通りに基礎のレベルを決めて、あとは実際に現場で使える躯体図にする為に床レベルを検討する訳ですが…

床レベルが下がっているのは、そもそもどんな場所なのか?

手始めに「床レベルを下げる場所」について考えておかないと、恐らく話は先に進んで行かないですよね。

床レベルを下げる必要があるのは、大まかに分けて2つの理由があって、それをまずは挙げてみるとこんな感じです。

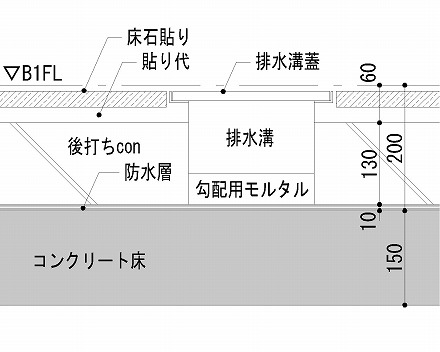

●床仕上材の厚さによってスラブのレベルを下げる場合

例1:床に石などの厚い材料を選定している場所

例2:アスファルト防水などの特殊な仕様の場所

例3:OAフロアが必要な場所

最終的な床の仕上げレベルはFLとなるけれど、仕上材を施工する為にある程度のスペースが必要な場合は結構あります。

それぞれの条件については後で詳しく説明するとして、先にもう一方の場合についても書いてみましょう。

●元々仕上げレベルを下げている場合

例4:フロアに高低差がある計画の場合

例5:上部に機器を据え付ける場合

例6:外部となる場合

計画上、エリアによって床のレベルを変えている建物は時々あります。

あえて同じフロアで段差を設けるのは、あまり設計者の本意ではない場合もありますが…

建物の周囲に大きな高低差がある場合や、棟が分かれている場合などで、そういう計画になっていたりします。

その場合はFLに固執せずに、その場その場で仕上レベルと基礎の関係を確認していく必要があります。

それぞれの条件についての詳しい説明は後にして、ここではひとまず「FLよりもスラブを下げる必要がある場所は結構ある」ということ。

これをしっかりと覚えておきましょう。