前回は凡例とはなにか?について色々と書いてみました。

躯体図を書く際の手順を考えると、凡例は割と最後の方に作図する人が多いんじゃないかと思ってます。

躯体図の作図手順について色々な人に確認した訳ではありませんが、少なくとも私の場合はそんな感じです。

で、躯体図の作図が終盤を迎え「そろそろ終わるな…」と思っている時に、凡例を用意するのを忘れていることに気づく。

これが何故か意外に多いんですよね。

躯体図を書くのは私の仕事ですから、それこそ何度も何度も作図をしては完成させている訳です。

それなのに、結構な確率で忘れるのはなぜだか分かりませんが…終わったと思った後に作図する凡例がまたメンドクサイんですよね。

もちろん昔に作った凡例を使い回すので、それほど大きな手間という訳ではないですけども。

それなら最初から用意しておけば良いんですよね、本当は。

■どこまで説明をするか

凡例というのは躯体図の中で記号として表現したものについて、それが何かについて説明をするものです。

この凡例がないと、記号で表現された躯体図ははっきり言って意味不明な状態になってしまいます。

躯体図を見て実際に工事をする人にはぜひとも見て欲しい部分なので、出来るだけ見やすく・分かりやすくを心がけたいもの。

…というような話をしてきた訳ですが、今回は「どこまで分かりやすく表現をするのか」というあたりを考えてみましょう。

なぜこんな事を考えてみるのかというと、「分かりやすさ」というのは人によってその基準が違い、際限がないものだからです。

ここでは「分かりやすさの基準はこの程度」と断言するのは難しいですけど、まあ書いておいても良いですよね。

私がここで言いたいのは、躯体図の読み方を知らない人が読んでも分かるような図面にするのは難しいということ。

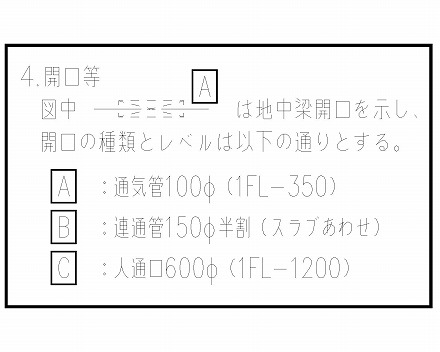

例えば人通口の例で言うと、躯体図の中で「C」と表現された人通口を、凡例で「Cというのは人通口ですよ」と記載しますよね。

躯体図としてはそれでOKですが、「人通口って何?」という人に向けた説明を表現するのは難しいです。

もちろん知識的な話で言えば、人通口の意味を説明することはそれほど難しいことではありません。

ただしそれを専門的な図面である躯体図に、わざわざ書き入れるのスペースはありません。

そんな建築的には初歩的なことを細かく書いていたら、A1サイズの図面には絶対に納まりませんから。

■最低限の共通言語

このように、いくら躯体図の凡例で説明をすると言っても、全部を説明するのは現実的な話ではありません。

最低限、建築関連の共通言語を理解出来る人を対象にして、躯体図の凡例を作っていくしかないんですね。

基礎伏図を作図する際には、地中梁とか基礎とかのサイズやレベルを記号で表示していきます。

そして凡例で「○○は構造体天端レベルを示す」というような説明をしていく訳ですが…

構造体とか、増打ちとか、そうした用語を知っている前提で凡例は用意するしかありません。

私は建築現場で躯体図を書く機会が結構ありますが、時々こうした初歩的な質問をされる場合があります。

「ここに梁成って書いてあるけど、どういう意味?」とか。

現場の職人さんは基本的にプロフェッショナルですから、そういうことは本当に稀ではあるのですが…

そうしたレアなケースに反応して、躯体図の凡例を誰でも分かるような言葉で書くことはありません。

躯体図を書く我々からすれば、実際に躯体図を読んで使う人は「お客さん」みたいな存在です。

だから極力読む側の要望に応える必要はありますが、それが行き過ぎると作図側の負担が大きくなりすぎます。

そして負担が大きくなっても、読む側で助かるのは本当に一握りの人だけ。

これでは頑張る意味があまりないですよね。

躯体図を書く際には「分かりやすさ」を考慮することは当然のことですが、それが行き過ぎになる必要はない。

少し偏っているかも知れませんが、これが私の考えです。