躯体図の書き方というとで、基礎伏図に人通口や連通管を記入する説明をしていた際に「凡例」という言葉が出ました。

説明をする際には割と普通に使っていたのですが、良く考えてみるとあまり一般的な言葉じゃないかも知れません。

ということで今回は、躯体図に限らず建築施工図とは切っても切れない関係にある「凡例」について説明します。

■凡例にまつわる思い出(?)

凡例とは…の前に、まずは読み方から。

ということで「凡例」は「はんれい」と読みます。「ぼんれい」ではないので注意です。

そういえば昔一緒に仕事をした人で、知識は少ないのにやたら知ったかぶりをする人がいたことを思い出しました。

まあそういう人はどこにでもいますけどね。

見ているとこっちが恥ずかしくなるので、出来ればあまり一緒に仕事をしたくなかったことを覚えています。

で、割と大人数が集まった打合せの席で、その人が大きな声で「この凡例(ぼんれい)を見ると…」とかやっちゃってました。

同じ会社だったので、なんだか私の方が恥ずかしくなってきたことをよく覚えています、というかさっき思い出しました。

隣に座っていた私はどうしようか一瞬迷い、まあその場で恥をかかせることもないかと思って黙っておくことに。

結局打合せが終わっても、何となく知らせるタイミングが掴めないまま終わってしまいました。

こういうのって「自分は知ってましたよ」みたいな空気があって、どう伝えれば良いかいつも迷います。

まあ結局迷ったあげくに何もしませんでしたけども。

その後彼が自分の間違いに気づき「うぁぁぁぁ」ってなったかどうかは、ちょっと定かではありません。

という訳で、まあ「凡例=はんれい」です、というエピソード(?)をひとつしてみました。

無駄話はこの辺にしておき、そろそろ本題に入りましょう。

■凡例とは

凡例というのは、躯体図などの中で記号として表現しているものを「こういう意味ですよ」と説明するところです。

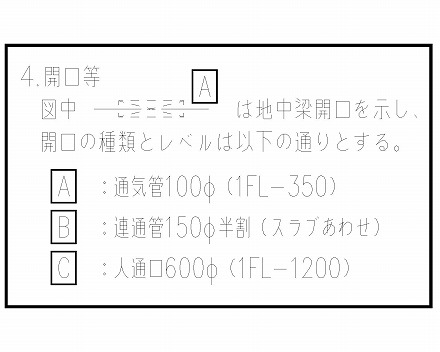

例えば「躯体図に人通口を入れてみる」で人通口のことを「C」と表現してスッキリしました、という話をしました。

でもスッキリしただけでは当然ダメで、きちんと凡例で説明をしておく必要があるんですね。

「Cというのは人通口のことを意味していて、特に記載がなければこのレベルです」という説明を。

それが記載されていないと、ただ単純に躯体図内で「C」と書かれているだけで、「C」以外の意味を持つことは出来ません。

ということで、具体的な凡例はこんな感じで記載されます。

頭に番号がつけられているのは、1番が梁符号の説明、2番が…という感じで順番に番号をつけただけです。

恐らくつけない人もいると思いますが、私はこういう書き方で教わってきたので番号を付けてます。

凡例に記入されている文章が堅苦しいのはどうしてかというと、私にも良く分かっていません。

でも、凡例に「図面内にあるこの記号は人通口って意味だよ」とか書いてあってもなぁ。

そうやって色々と考えていくと、少し堅苦しい感じで、少し「説明してあげよう」みたいな感じの文章になるのかも。

ちなみに結構昔の手描き図面とかを見ると、「○○を示す」の表現が、「○○を示ス」になっていることが多いです。

時には半分以上カタカナだったり。

昔は結構カタカナが活用されているようでしたが、今はさすがにそこまで堅苦しくなくても良いと思います。