このカテゴリでは、建築施工図についての説明をしていく中で色々と出てくる言葉の解説をします。

建築施工図の説明をしている途中で毎回言葉の説明をしていくのは、多分テンポが良くないはず。

そして何より書いてる私がやりにくい…ということはつまり読みにくいということです。

なので、分かりにくい言葉が出てきた段階で、別のカテゴリであるこちらにその説明をしていくつもりです。

そうすると私がやりにくいのはあまり変わりませんが、読む側はテンポ良く進んでいけるんじゃないかと。

という訳で、まずは建築現場の基本である「通り芯」の説明から言ってみることにしますか。

■建物の番地

「通り芯」とは…

その建物を建設する際、仮に儲けられる建物の番地のようなもので、建物の位置を見る大きな指針となるラインです。

建設工事中に使われる仮設の番号なので、当然建物が完成したら通用しなくなります。

でも工事中はもう「これがないと仕事にならない」というくらいに重要な存在なんです。

非常に重要な要素であるからこそ、まず最初に説明しておこうと思いました。

もちろん例外はもちろんありますけど、基本的にはその建物の柱がくる位置に通り芯があることが多いです、

実際の話としては逆か…

まずは通り芯のスパンなどを検討し、そこに柱を配置していくという表現の方がしっくりと来る感じです。

建物によって多少の違いはありますが、基本的には5m~7m程度の感覚で通り芯は配置されます。

つまり柱の配置も同じく5m~7mが多い。

そしてこれまた建物の形状によって変わりますが。通常はX方向とY方向の通り芯が存在します。

例えばX方向(横方向)の通り芯はX1・X2・X3…と続いていき、Y方向(縦方向)の通り芯はY1・Y2・Y3…と続く。

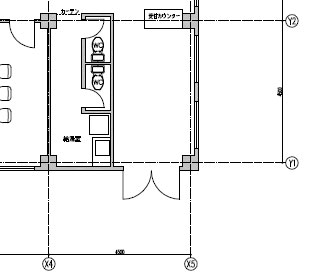

そんなパターンが結構多いです、という訳で非常に簡単な例を挙げるとこんな感じ。

建築施工図とはとても言えない密度の図面ですから、内容的に参考になる部分はありませんので、あくまでも通り芯の例として見てください。

円の中にX4とかX5とか書かれているのが通り芯符号、そしてそれにくっついている一点鎖線が通り芯です。

通常は「X4通り」などと呼びますので、もしそういう言葉を聞いた際には「通り芯なんだな…」と思ってください。

そこで「え?何ですかそれ」とか言ってしまうと、基本中の基本だけに、何も知らないと思われて相手にされませんから。

これは建物が四角形の場合で、斜めになっていたりするともう少し複雑な通り芯になることもあります。

それはケースバイケースですが、考え方の基本は一緒なので、まずは非常に簡単な上手のようなパターンを覚えておきましょう。

これは何事も一緒です。

まずはポイントを掴んで簡単なパターンを覚えておき、そこから少しずつ複雑なものを覚えていく。

最初から複雑なものを覚えるのは面倒なので、出来るだけ楽なやり方で進んで行きましょう。